転倒した親が、骨も折れていないのに、急に歩きたがらなくなってしまった…。「もしかしてこのまま寝たきりになるのでは?」そんな不安を抱えていませんか。

その症状は、怠けているわけでも、急に認知症が進んだわけでもなく、「転倒後症候群」という、転んだ恐怖心が引き起こす心の問題が原因かもしれません。この状態を正しく理解せず放置してしまうと、「廃用症候群」という心身機能が低下する状態になり、本当に寝たきりにつながるリスクがあります。

この記事を読むことで、ご家族ができる対策が理解できます。記事の結論として、ご家族ができる具体的な対策は、以下の3つです。

- 本人の不安に寄り添う

「怠けている」と責めず、「怖かったね」と共感することが重要です。 - 自宅の環境を安全にする

手すりの設置や床の整理など、転倒の原因を取り除き、安心できる場所を作ります。 - 専門家に相談する

家族だけで抱え込まず、「かかりつけ医」や「地域包括支援センター」、「ケアマネージャー」に今の状況を伝えます。

本文では、これらの具体的な対策をさらに詳しく解説するとともに、転倒後症候群を分かりやすく解説します。

転倒後症候群とは、「また転ぶかもしれない」という強い恐怖心から、歩行や外出などの活動全般を自発的に避けてしまう心理的な状態

転倒した後、大きな怪我や骨折もしていないのに、急に動かなくなった。そんな時は、「転倒後症候群」の可能性があります。転倒後症候群とは、転倒を経験した後、身体的な外傷がほとんどなくても、「また転ぶかもしれない」という強い恐怖心から、歩行や外出などの活動全般を自発的に避けてしまう心理的な状態を指します。

ここでは、転倒後症候群が引き起こす問題点を解説します。

転倒の恐怖心により活動が抑制される

転倒後症候群の引き金となるのは、転倒という出来事が心に残した精神的なトラウマです。「転倒への恐怖心」が、活動することへの心理的なブレーキとなってしまいます。

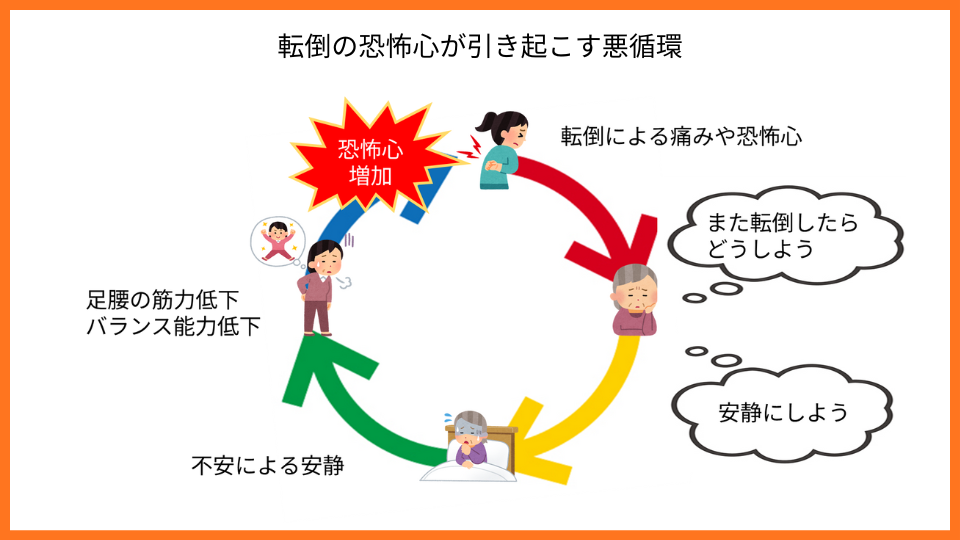

さらに深刻なのは、この恐怖心が引き起こす悪循環です。具体的には、以下のような負の連鎖が起こります。

動かなくなることで、筋力やバランス能力が低下すると、さらに恐怖心が増加するため、ますます活動量が低下します。

寝たきりにつながる廃用症候群のリスクがある

転倒後症候群による「動かない状態」を放置することによる問題点は、心身の機能が急速に衰えてしまう「廃用症候群」です。人間の身体は、活動しない状態が続くと、筋力が低下します。

廃用症候群の影響は全身に及び、筋力低下以外にも以下のような症状が出現します。

- 関節が硬くなる

- 骨密度の低下

- 起立性低血圧(立ちくらみ)

- 心肺機能の低下

- 床ずれ

- 認知機能の低下

転倒後症候群は、単なる気分の問題ではありません。放置すれば、わずか数週間で日常生活を送る能力を低下させ、最終的に寝たきりになる可能性がある緊急性の高い状態です。

認知症の始まりかと家族が不安になる

急に無気力になり、閉じこもりがちになる様子を見て、「これは認知症の始まりではないか」と心配になるご家族は少なくありません。転倒後症候群による意欲の低下は、認知症の初期症状と間違われやすいですが、原因が異なります。

一番の違いは、意欲低下の根本原因です。転倒後症候群の主因は「恐怖心」ですが、認知症による無関心・無気力は「思考力や実行機能の低下」から来ています。

見分けるポイントとして、転倒後症候群の場合は、家族が付き添ったり手すりを設置したりして安全が確保されれば、動作の実行自体は可能なことが多いです。一方、認知症の場合は、動作の開始や手順の理解そのものが難しいことがあります。ただし、転倒後症候群による閉じこもりが長期化し、外部からの刺激が減ることで、二次的に認知機能が低下するリスクもあるため、早期に対応が必要です。

なぜ起こる?転倒後症候群の3つの主な原因

転倒後症候群が起こる理由は、主に以下の3つです。

- 「また転ぶかも」という強い恐怖心

- 加齢や運動不足による筋力・バランス能力の低下

- 自宅の環境によるリスク(段差・照明・整理整頓)

「また転ぶかも」という強い恐怖心

転倒後症候群の最も直接的で、根本的な原因は、転倒による精神的なトラウマです。そこから生まれる「また転んだらどうしよう」という強い恐怖心と、「自分はもうまともに歩けない」という自信のなさから、活動意欲が低下します。

高齢者にとって転倒は、単に痛い思いをするだけでなく、自立した生活を失う「要介護」や、最悪の場合「死」を連想させる出来事であるため、心に深い傷として残りやすいです。

転倒の恐怖心は、歩くときに筋肉を余計に硬くしてしまい、体の柔軟なバランス調整能力を低下させます。不安定な歩行になる結果、外出を避けるようになり、活動意欲が低下します。

加齢や運動不足による筋力・バランス能力の低下

加齢に伴う身体機能の低下も、原因の一つです。しかし、見逃されやすいのが、服用している「薬剤の副作用」が転倒の引き金となり、転倒後症候群を誘発するケースです。

複数の医療機関から様々な薬を処方されている場合、その相互作用や副作用によって、ふらつきやめまい、意識レベルの低下が起こり、転倒リスクが高まることがあります。

特に注意が必要なのは、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や抗不安薬、抗精神薬、抗うつ剤といった中枢神経に作用する薬です。これらの薬は、副作用として筋弛緩作用や眠気を引き起こすことがあります(引用:ポリファーマシーと転倒|健康長寿ネット)。

もし、ご両親が複数の薬を服用している場合は、一度かかりつけ医や薬剤師に相談しましょう。

自宅の環境によるリスク(段差・照明・整理整頓)

東京消防庁によると、高齢者の転倒事故の約6割が、住み慣れた自宅などの居住場所で発生していると報告しています。主な危険箇所は、以下のとおりです。

- 部屋の敷居

- カーペットの縁

- 滑りやすい浴室

- 玄関マット

- 床に散らかった電気コードや物

- 夜間の薄暗い廊下や階段

特に、敷居などのちょっとした段差は、段差として認識していないため、年齢を重ねるとつまずきやすくなります。

物理的な危険を取り除く環境整備は、転倒を防ぐだけでなく、「家の中は安全だ」という心理的な安心感にもつながります。

寝たきりを防ぐ!家族が今日からできる具体的な3つの対策

転倒後症候群による寝たきりを予防するために、ご家族ができる対策は以下の3つです。

- 安心感を与える声かけをする

- 自宅の危険箇所をチェックし、環境整備する

- 無理なく取り組める運動をする

以下、詳しく解説します。

安心感を与える声かけをする

ご家族が取り組むべき最も重要なことは、ご本人の恐怖心を否定せず、共感し、安心感を与えることです。「怠けている」と叱ったり、無理に動かそうとしたりするのは逆効果です。まずは、恐怖心という心理的な壁を取り除きましょう。

「あの時は怖かったね」「焦らなくていいよ」「そばにいるから大丈夫だよ」といった優しい言葉で、ご本人の気持ちにじっくりと寄り添うことが重要です。

少しでも動くことができたら、その小さな成功体験を具体的に褒めましょう。「昨日よりスムーズに立てたね」「ここまで歩けたね」と声をかけることで、失われた自信(自分にもできるという感覚)を少しずつ取り戻せます。

自宅の危険箇所をチェックし、環境整備する

心のケアと並行して、転倒の物理的な原因を取り除き、ご本人が「家の中なら安全だ」と思える環境を作りましょう。物理的な安全が確保されると、活動しやすくなります。

以下の点を参考に、ご自宅の環境を見直してみてください。

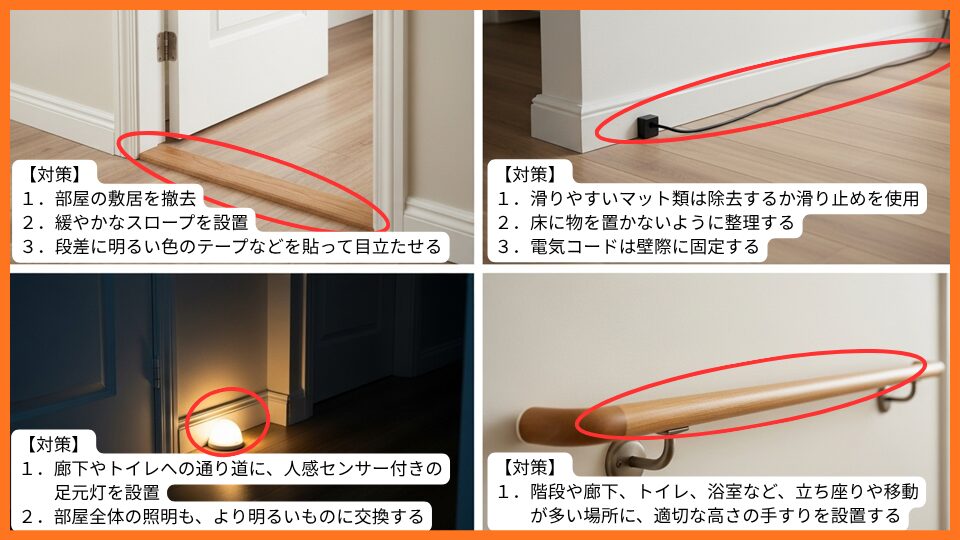

- 段差

部屋の敷居を除去するか、緩やかなスロープを設置しましょう。難しい場合は、段差に明るい色のテープなどを貼って目立たせるだけでも効果があります。 - 床

滑りやすいマット類は撤去するか、裏に滑り止めを貼りましょう。床に物を置かないように整理し、電気コードは壁際に固定します。 - 照明

廊下やトイレへの通り道に、夜間でも自動で点灯する人感センサー付きの足元灯を設置すると安心です。部屋全体の照明も、より明るいものに交換することを検討しましょう。 - 手すり

階段や廊下、トイレ、浴室など、立ち座りや移動が多い場所に、適切な高さの手すりを設置することが非常に有効です。

特に夜間~朝方にかけては、寝室からトイレまで移動する際に暗くて転倒するリスクが高まります。人感センサー付きの足元灯があると足元が明るくなるため、転倒のリスクを減らせます。

停電や災害時にも使用できるように、内臓バッテリー付きで持ち運びができるライトにもなる足元灯がおすすめです。

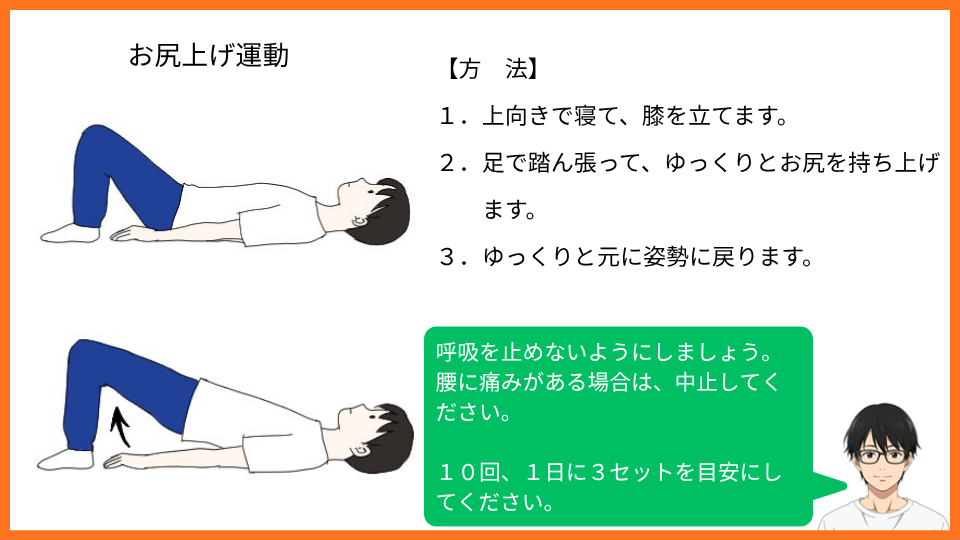

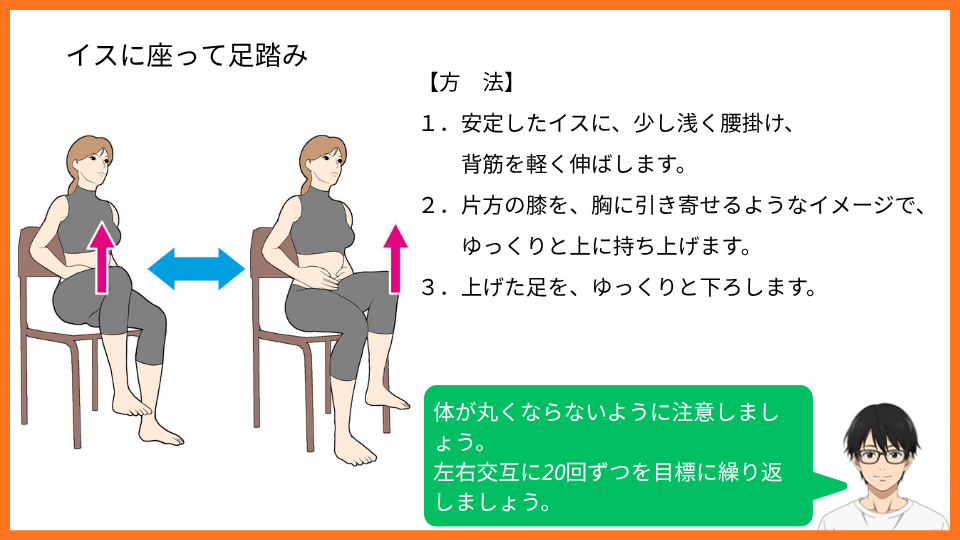

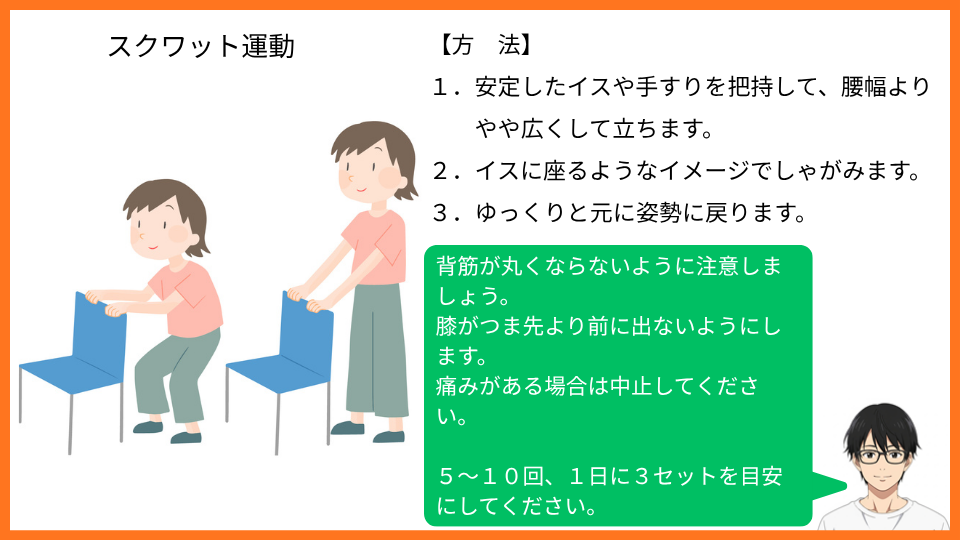

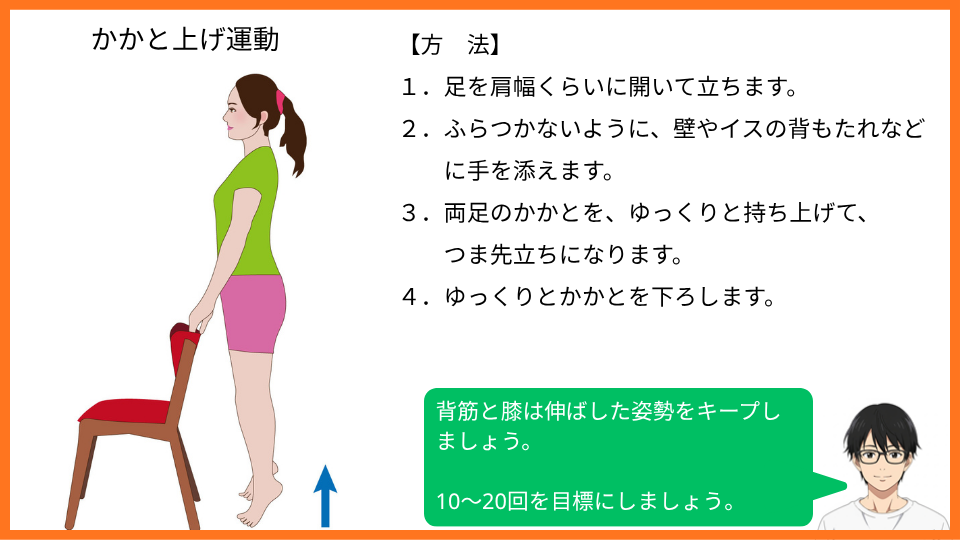

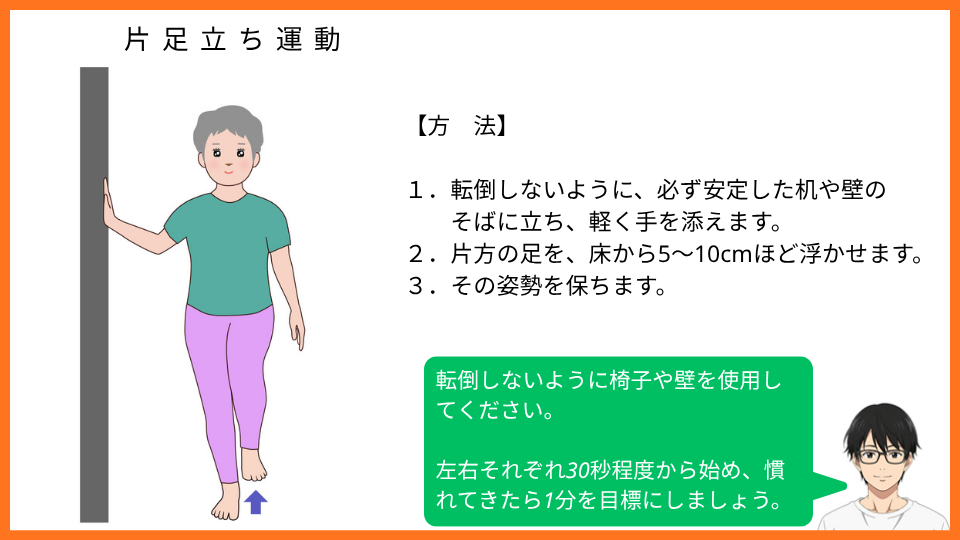

無理なく筋力を維持する5つの簡単な運動

足の筋力やバランス能力が低下しないように簡単な運動から始めてみましょう。ご本人のペースを尊重し、無理のない範囲で行うことが大切です。時間があれば、ご家族も一緒に行いましょう。一緒に運動する相手がいると、継続しやすいです。

無理なく取り組める運動を5つ紹介します。ぜひ参考にしてください。

転倒を予防し、寝たきりを予防する方法に関する記事も公開しています。ぜひ、あわせてお読みください。

困ったときに相談する3つの相談窓口

ご家族で心のケアや環境整備に取り組んでも、ご本人の閉じこもりが数週間~1ヶ月以上続き、日常生活に支障が出ている場合は、専門家へ相談しましょう。特に、食事や水分をあまり摂らない、気分の落ち込みが激しい、眠れないなど、うつ状態が疑われるサインが見られたら、できるだけ早く相談してください。

転倒後症候群の改善には、医療・介護・福祉の専門家の連携が不可欠です。どこに相談すればよいか分からない場合は、以下の3つの窓口を頼ってください。

かかりつけ医

1つ目は、かかりつけ医です。相談すると、身体的な異常がないかを改めて確認してもらえます。特に、転倒リスクを高める薬(睡眠薬、抗不安薬など)を服用していないか評価してもらい、必要に応じて薬の調整も相談しましょう。

医師の判断で、「医学的にリハビリテーションが必要」となれば、理学療法士や作業療法士がいる医療機関や介護施設への紹介状やリハビリテーションの指示書を作成してくれます。

地域包括支援センター

「何から手をつけていいか分からない」「どこに相談すればいいのか見当もつかない」という場合に、相談する場所が「地域包括支援センター」です。市区町村が設置する公的な相談窓口で、保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門家が無料で相談に乗ってくれます。

その地域で利用できるサービス(デイサービス、訪問リハビリ、配食サービス、地域の高齢者サロンなど)の情報を提供してくれます。ご家族だけでは見つけられないような、ご本人の状態や性格に合ったサービスを提案してくれることもあります。

ケアマネージャー(要介護認定を受けている場合)

すでに要介護認定を受けている場合、最も身近で頼りになる専門家が、担当の「ケアマネージャー(介護支援専門員)」です。ケアマネージャーは、ご本人とご家族の希望に沿って、介護保険サービスを組み合わせた具体的なケアプランを作成してくれます。

歩行器や手すりは介護保険で。福祉用具の活用も検討しよう

手すりの設置や福祉用具の導入には多くの費用がかかりますが、介護保険制度を利用することで、経済的な負担を大きく抑えることができます。

手すりの設置や段差解消といった住宅改修は、生涯で20万円を上限として、かかった費用の9割が給付されます。また、歩行器や車椅子は、介護保険を使って安価にレンタルできます。

これらの福祉用具や住宅改修は、安全を確保するだけでなく、「これがあれば大丈夫」というご本人の精神的な支えとなり、恐怖心を和らげる効果も期待できます。まずは担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談しましょう。

(補足)もし再び転倒してしまったら…その時の正しい対応

転倒に気を付けていても、転倒をゼロにすることは困難です。もし、転倒してしまった場合の対応方法について解説します。

まずは落ち着いて状況を確認

ご家族が転倒してしまった場面、まずはご自身が慌てず、冷静に対応することが大切です。そして、「無理に動かさない」ことが最も重要です。

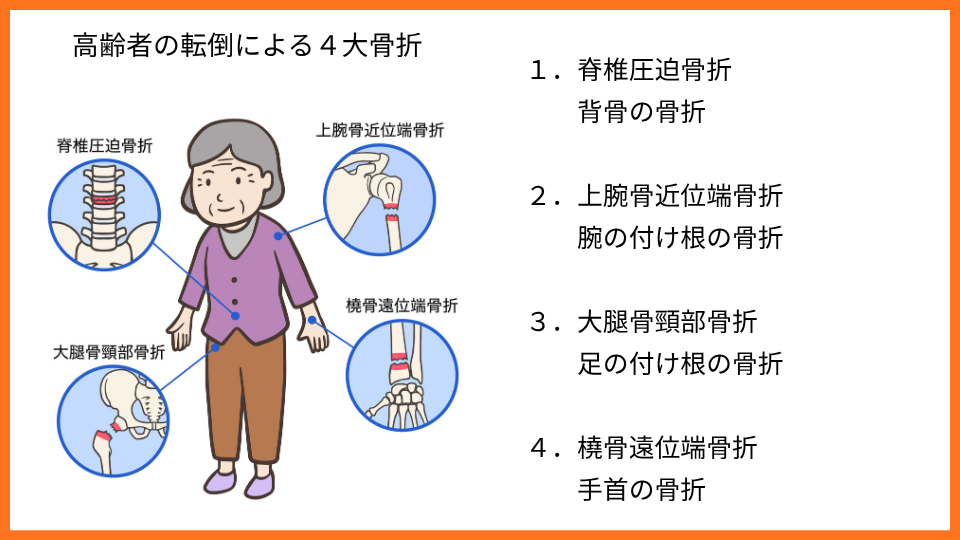

大腿骨の付け根の骨折(大腿骨頸部骨折)や背骨の骨折などを起こしている可能性があり、下手に動かすと症状を悪化させる危険があります。高齢者が転倒して骨折しやすい部位は、以下の4つです。

まずは「大丈夫?」と優しく声をかけて意識があるかを確認します。意識があれば、どこが痛むか、頭を打ったかを尋ねましょう。強い痛みを訴える場合は、救急車を呼んで指示をもらいます。

意識がない、頭を打った場合はすぐに救急車を

以下のサインが見られた場合は、脳内出血や重篤な骨折など、一刻を争う事態の可能性があるため、ためらわずに119番通報してください。

- 呼びかけに反応しない、意識がない

- 頭を強く打ち、出血していたり、強い痛みを訴えたりしている

- 嘔吐がある(頭を打った後の嘔吐は特に危険なサインです)

- 突然の激しい痛みで動くことができない

- 手足のしびれや、片方の手足に力が入らないといった麻痺の兆候がある

救急車を待つ間は、体を揺さぶらないように注意し、呼吸がしやすいようにえり元を緩めるなどして、静かに見守りましょう。

頭を打った後、症状が出ていなくても、※慢性硬膜下血種のリスクはあります。1~2か月は様子の変化に十分注意してください。頭痛や認知症に似た症状、歩行が不安定、体が動かしにくいなどの症状が現れた場合は、受診しましょう。

頭を打った場合は、症状が出ていないくても病院に受診した方が安心です。

※ 慢性硬膜下血腫とは、頭部をぶつけた後、数週間~数か月経ってから、頭蓋骨と脳を覆う硬膜の間に、ゆっくりと血の塊(血腫)が溜まる病気です。

まとめ:正しい理解と対策で、転倒後症候群を予防しよう

今回は、転倒後に高齢の親が動けなくなる「転倒後症候群」の原因と、ご家族ができる具体的な対策について解説しました。最後に、記事の重要なポイントを振り返ります。

- 転倒後に動けなくなるのは、怠けではなく「転倒後症候群」という恐怖心が原因

- 放置すると、心身機能が低下する「廃用症候群」に陥り、寝たきりのリスクが高まる

- 改善には「心のケア」「安全な環境整備」「無理のない運動」の3つの対策が必要

- 家族だけで抱え込まず、専門家のサポートを積極的に活用することが大切

「どうして動いてくれないの?」と悩む前に、まずは「動けないのは本人のせいではなく、怖いからなんだ」と理解してあげることが、ご家族にできる最初の一歩です。転倒後症候群は、正しい知識と適切な対応が欠かせません。

ご家族の不安を少しでも軽くし、ご本人が再び安心して一歩を踏み出すために、まずは「かかりつけ医」や「地域包括支援センター」、担当の「ケアマネージャー」といった専門家に、今の状況を相談することから始めましょう。

転倒後症候群にならないためには、転倒を予防することが重要です。高齢者が転倒を予防するための方法は、こちらの記事から確認できます。

コメント