最近、何でもないところでつまずくことが増えたり、ちょっとした段差を乗り越えるのが怖く感じたりしていませんか。年齢を重ねると誰にでも起こりうることですが、「年のせいだから仕方ない」と諦めてしまうのは危険です。

たった一度の転倒で、骨折や入院、寝たきりの生活に繋がってしまうことも少なくありません。なぜ転びやすくなるのか、その原因を正しく理解し、ご自身の生活に合った対策を始めることが重要であり、対策を開始するのに遅すぎるということはありません。

この記事では、17年の臨床経験を持つ理学療法士が転倒の本当の怖さから、ご自宅で今日からすぐに始められる簡単な予防運動、生活環境の見直しポイントまで、具体的で分かりやすい方法だけを紹介します。まずはできることから対策してみましょう。

- 椅子に座ってもも上げを1日20回行う

- 床に物を置かず、電気コードは壁際に固定する

- 牛乳や小魚、豆腐などを毎日の食事に一品加えて、骨粗しょう症を予防する

- スリッパをやめて、かかとのあるルームシューズにする

- ふらつきが気になる方は、かかりつけ医に相談する

「ちょっとつまずいただけ」が危ない!高齢者の転倒が引き起こす深刻なリスク

高齢者は若年者と比較すると、筋力やバランス能力が低下しているため、「ちょっとつまずいただけ」で転倒する危険性があります。ここでは、高齢者の転倒が引き起こす問題について解説します。

たった一度の転倒で「寝たきり」になることも

高齢になると、転倒は単なる「打ち身」では済まないことがあります。特に注意したいのが、骨折です。年齢と共に多くの人が骨の密度が低くなる「骨粗しょう症」の状態になり、骨がもろくなっています。中でも、足の付け根部分の骨(大腿骨近位部)を骨折すると、「車椅子での生活」や「寝たきり」の状態になる可能性があります。

消費者庁の調査では「65歳以上の方の転倒事故のうち、8割以上の方が通院や入院が必要なけがを負っていた」と報告されています。たった一度の転倒で、今までの生活になんらかの支障をきたす可能性があることを示しています。

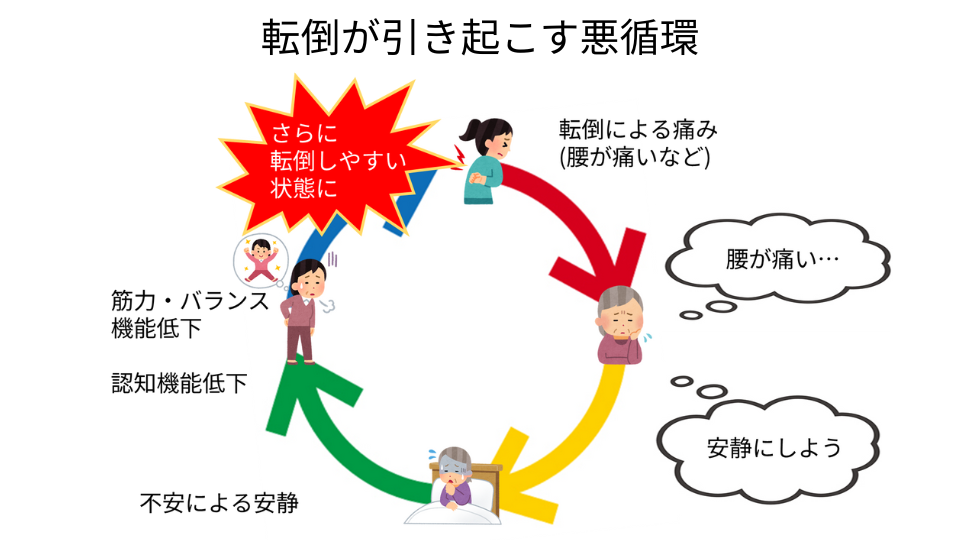

転倒への恐怖心が活動を妨げ、心身の機能を低下させる悪循環に

一度転んで痛い思いをすると、「また転ぶかもしれない」という恐怖心が生まれてしまうことがあります。しかし、この恐怖心が強すぎると、散歩や買い物といった外出はもちろん、家の中での活動にさえ消極的になってしまう場合があります。

実は、これが悪循環の始まりです。動かなくなることで足腰の筋力や体のバランス能力はさらに低下し、以前よりもっと転びやすい体になってしまいます。このような状態を「転倒後症候群」と呼びます。

趣味の集まりに行かなくなったり、友人と会うのをやめてしまったりと、家に閉じこもりがちになると、社会との繋がりが薄れてしまいます。これは、気力の低下だけでなく、認知機能の低下を招くきっかけになり、心と体の両方に大きな影響を与えます。

▼転倒後症候群に関しての詳しい記事はこちらから▼

なぜ最近ふらつく?転倒しやすくなる3つの主な原因

高齢者が転倒しやすくなる原因は、主に以下の3つです。

- 【身体の変化】筋力やバランス感覚の衰え

- 【病気や薬の影響】ふらつきやすくなる病気や薬の副作用

- 【生活環境】住み慣れた自宅の環境

以下、詳しく解説します。

原因①【身体の変化】筋力やバランス感覚の衰え

年齢を重ねると、自然と身体には変化が現れます。特に転倒と深く関わるのが、体を支える足腰の筋力と、ふらつきを抑えるバランス能力の低下です。

筋肉の量が減ってくると、自分では意識していなくても、歩くときに足が十分に上がらなくなり、「すり足」のような歩き方になりやすいです。すり足になると、部屋に敷いてあるカーペットの縁や、わずかな敷居といった小さな段差でも、つまずきやすくなります。

さらに、つまずいた時に身体を素早く元に戻すバランス感覚も衰えてくるため、つまずいてしまうと転倒する危険性が高くなります。

原因②【病気や薬の影響】ふらつきやすくなる病気や薬の副作用

転倒の原因は、加齢による身体機能の低下だけではありません。特定の病気や、毎日飲んでいる薬が影響している場合もあります。

例えば、以下のような病気や症状は、転倒のリスクを高めます。

- 脳卒中の後遺症による麻痺

- パーキンソン病

- 白内障などによる視力低下

血圧を下げる薬や睡眠薬、精神を安定させる薬などの中には、副作用としてめまいやふらつき、日中の眠気を引き起こすものがあります。特に複数の薬を飲んでいる方は、それぞれの副作用が重なって現れることもあるため注意が必要です。

気になる症状があれば、自己判断で薬をやめるのではなく、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。

原因③【生活環境】住み慣れた自宅の環境

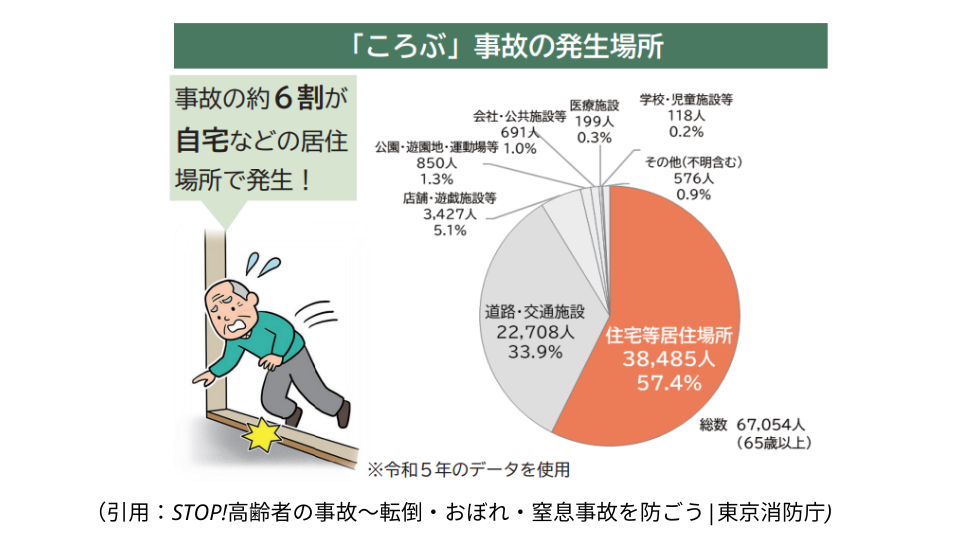

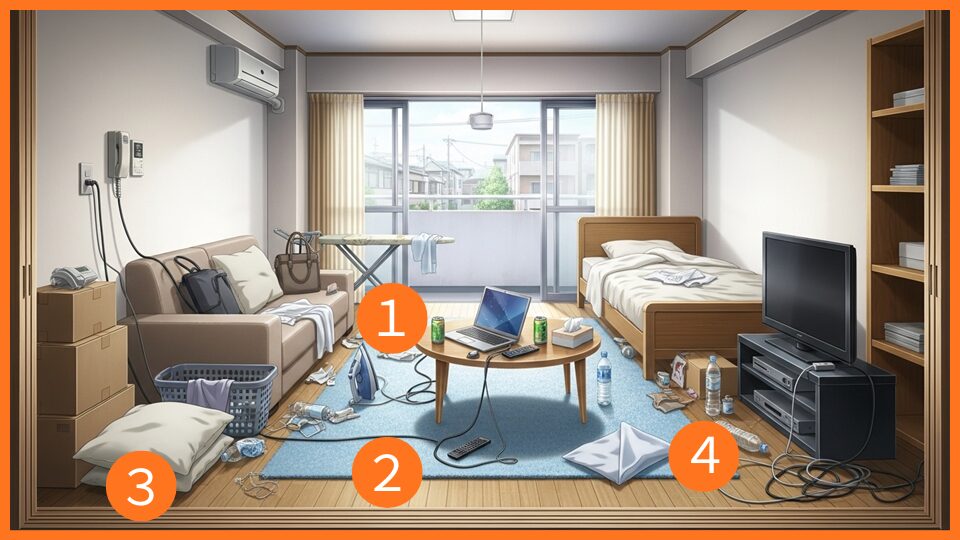

高齢者の転倒事故は、慣れない外出先よりも、毎日を過ごしている住み慣れた自宅の中が多いです。東京消防庁のデータによると、「転倒による事故の約6割が自宅などの居住場所で発生している」と報告しています。

若い頃には全く気にならなかった住環境が、身体機能が変化した今となっては、危険箇所になっていることがあります。例えば、居間や寝室の床に置かれた本や電気のコード、敷居などのほんのわずかな段差、滑りやすい素材のマットや絨毯などが、つまずきの主な原因になります。

また、夜中にトイレへ行く際の暗い廊下や階段も危険です。長年住んでいて慣れている場所だからと油断せず、今の自分の身体に合わせて、家の中の環境を見直しましょう。

今日から自宅でできる!転倒予防のための5つの簡単対策

転倒を予防するために、今日からできる対策を5つ紹介します。主な対策は、以下の5つです。

- 座ったままや立ったままで簡単なトレーニングをする

- 家の中の危険な場所を見直す

- 骨と筋肉を強くするための食生活にする

- つまずきにくい靴やスリッパに変更する

- 定期的な視力チェックと薬の相談をする

以下、詳しく解説します。

【対策① 運動】座ったままや立ったままで簡単なトレーニングをする

転倒を予防するための基本は、運動です。足腰の筋力と体のバランス能力を保ち、向上させることが、効果的な対策になります。大切なのは、きつい運動ではなく、無理なく毎日続けられる簡単な運動です。簡単に始められる運動を3つ紹介します。

効果がより高い運動でも続けられなければ意味がありません。まずは、続けやすい運動から始めましょう

最初は「少し物足りないかな」と感じるくらいの軽い回数から始めてみましょう。慣れてきたら少しずつ回数を増やしていくのが、安全に、そして長く続けるためのコツです。

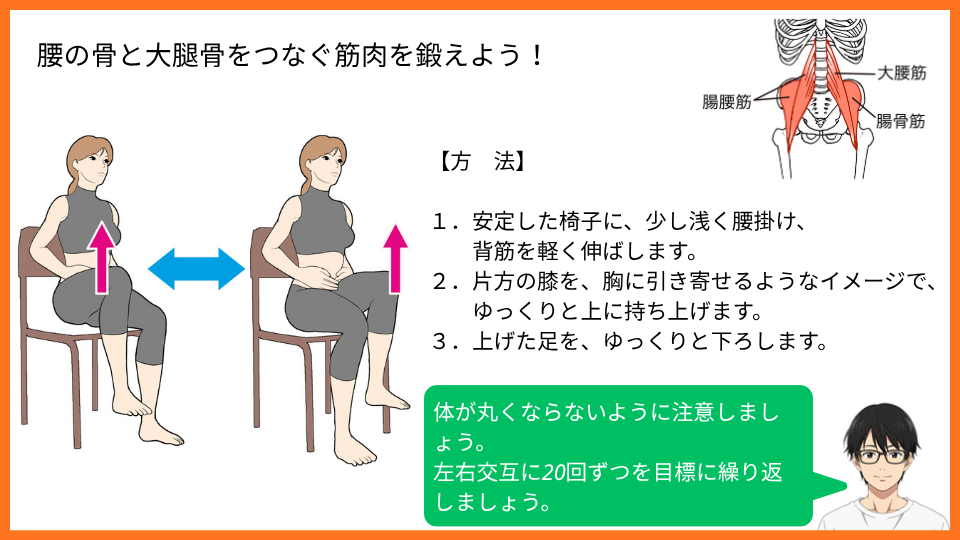

椅子に座って行う「もも上げ運動」

歩くときに足をしっかりと持ち上げるための筋肉を鍛える運動です。すり足気味になっていると感じる方に特におすすめです。

この運動を左右交互に20回ずつ繰り返してみましょう。テレビを見ながらでも簡単にできます。「テレビのコマーシャルの間だけやってみる」というように、日々の生活の中に運動を組み込むと、習慣化しやすくなります。

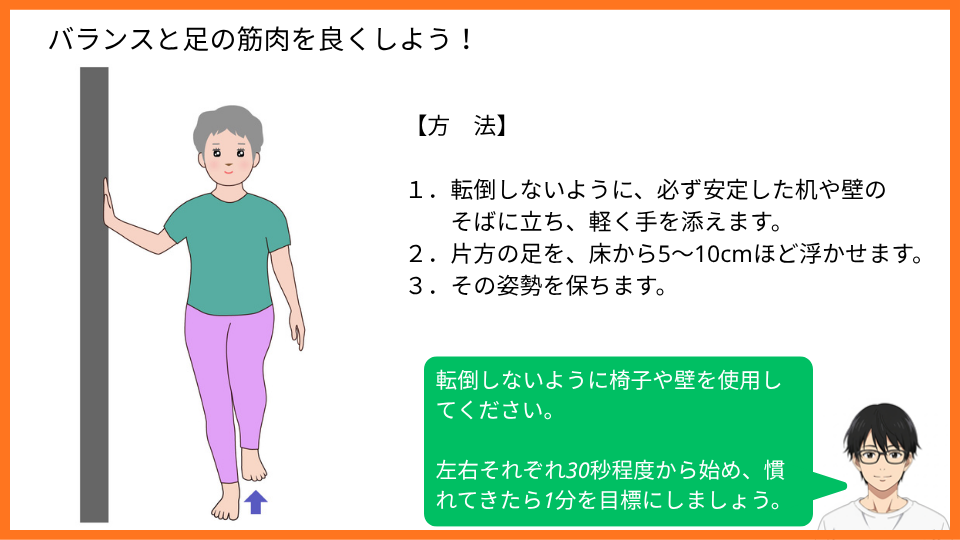

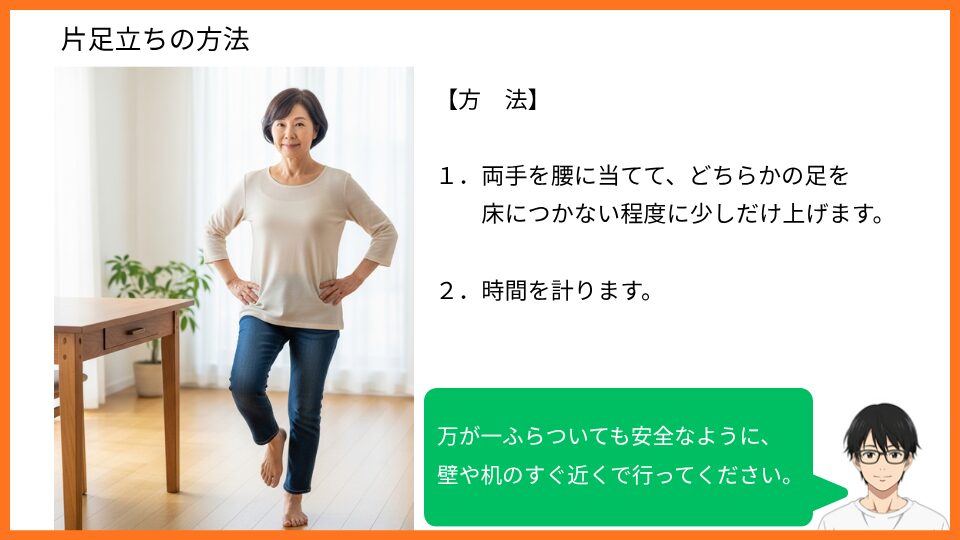

机や壁につかまって行う「片足立ち」

体のバランス能力を高めるための、代表的な運動です。ふらつきが気になる方は、取り入れましょう。体を支える足の筋肉も同時に鍛えられます。

まずは左右それぞれ30秒ずつから始め、慣れてきたら1分間を目標にしてみましょう。洗面台を支えにして、歯磨き中に実施すれば習慣化しやすいです。

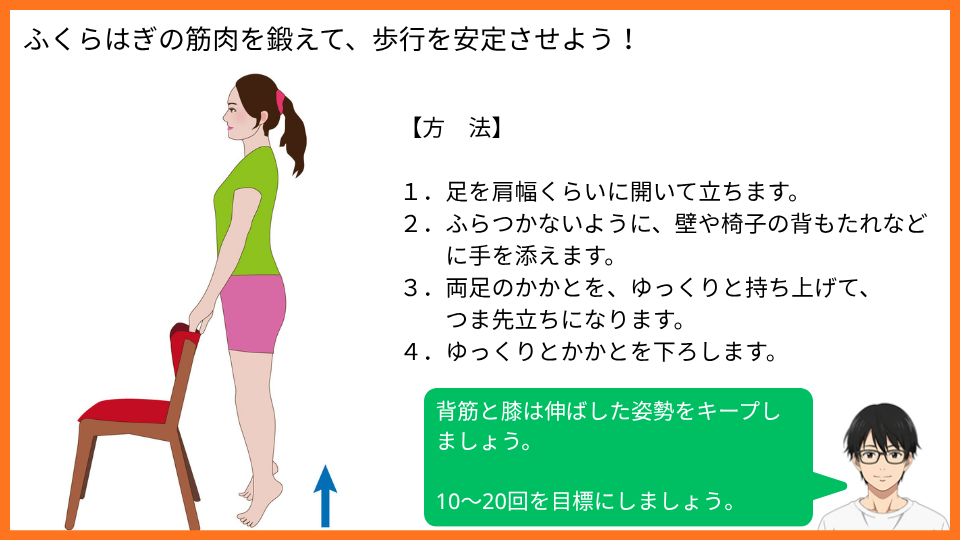

安定した歩行のための「かかと上げ運動」

歩行中に最も筋力を発揮している筋肉は、ふくらはぎの筋肉です。ふくらはぎの筋肉を鍛えることで、歩くときに地面をしっかりと蹴り出す力がつき、歩幅が広がって安定した歩行になります。

この運動を、10回から20回ほど繰り返してみましょう。片足立ちと同様に、歯磨き中に行うと習慣化しやすくなります。

テレビを見ながらしたり、歯磨きをしたりしながら行う運動を「ながら運動」といいます。ながら運動は、運動する時間を確保する必要がないため、継続しやすいメリットがあります。

▼ながら運動の記事はこちらから確認できます▼

【対策② 環境整備】家の中の危険な場所を見直す

運動で身体の機能を改善するには少し時間がかかりますが、住まいの環境整備は、今日から実行できる転倒対策です。家の中のつまずきや滑りの原因を取り除き、転倒する機会そのものを減らしましょう。

- 床に物を置かない

読みかけの新聞や服、アイロンなどを床に放置しないようにしましょう。 - コード類を整理する

扇風機や電気ストーブ、パソコンなどのコードは、壁際にテープで固定し、動く範囲にコードが出ないようにしましょう。 - 入口の段差に目印をつける

小さな段差は、段差として認識しにくくつまずきやすいため、蛍光テープなど目立つ色のテープで印をつけましょう。 - マットや絨毯を見直す

滑りやすいマットは控えましょう。裏に滑り止めシートを貼って、動かないように補強しましょう。

【対策③ 食事】骨と筋肉を強くするための食生活にする

丈夫な体を作るためには、日々の食事が重要です。転倒予防のためには、特に「骨」と「筋肉」を強くする栄養素を意識して摂ることが大切です。

骨を丈夫にするためには、骨の主成分である「カルシウム」と、その吸収を助ける「ビタミンD」、カルシウムとビタミンDの働きをサポートする「マグネシウム」が必要です。

筋肉の材料となるのが「タンパク質」です。これらの栄養素が不足すると、骨がもろくなったり、筋肉が痩せてしまったりします。

1日の摂取量の目安と多く含まれる食品は、以下のとおりです(65歳以上の参考値)。

| 栄養素 | 摂取量の目安(1日あたり) | 多く含まれる食品 |

| カルシウム | 600~750mg | 魚介類、藻類、乳類、豆類、種実類、野菜類 |

| ビタミンD | 9.0μg | きのこ類、魚介類、卵類、乳類 |

| マグネシウム | 270~350mg | 藻類、魚介類、穀類、野菜類、豆類 |

| タンパク質 | 体重1kgあたり1.0g以上(体重60kgの方なら60g) | 肉類、魚介類、卵類、乳類、豆類、穀類 |

牛乳や小魚、豆腐、きのこ類、肉、卵、大豆製品などを、毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。「朝食にヨーグルトを追加する」「いつもの味噌汁に豆腐ときのこを入れる」といった方法が簡単です。

高齢になると、バランスの良い食事を準備することが体力的に難しくなることもあります。手軽に栄養バランスの取れた食事を摂取したい方は、宅配食サービスもおすすめです。管理栄養士が監修している業者を選ぶとより安心です。

Dr.つるかめキッチンは、専門医・管理栄養士が監修しています。 1食分ごとに冷凍しているため、食べたいときにレンジで温めるだけで、 食事を用意できます。

【対策④ 履物】つまずきにくい靴やスリッパに変更する

毎日履いているものが、つまずきの原因になっていることもあります。特に室内で履いているスリッパは注意が必要です。

かかとが固定されていないスリッパは、歩くたびにパタパタと脱げやすくなるため、すり足になりやすいです。室内では、かかとが覆われていて、軽くて滑りにくい素材のルームシューズを選びましょう。

外出用の靴は、以下の4つの点を満たしているかチェックしましょう。

- 軽くて足のサイズに合っている

- つま先が少し反り上がっている

- マジックテープや紐で足の甲をしっかりと固定できる

- 靴底に滑り止めの溝がある

靴を履くのがしんどくなってきた方は、履きやすさも考慮した靴がおすすめです。

手を使わずに1秒で履けるスニーカーLAQUN(ラクーン)は、履きやすさと履き心地を追及しています。1足250g以下と軽量であるため、歩いても疲れにくいのが特徴です。

【対策⑤ 健康管理】定期的な視力チェックと薬の相談をする

自分では気づかないうちに、転倒のリスクが高まっていることもあります。その理由の一つが「視力」の低下です。視力が落ちると、足元の小さな段差や障害物に気づきにくくなります。年に一度は眼科を受診し、白内障などが進んでいないか、視力が落ちていないかを確認しましょう。

もし飲んでいる薬の副作用でふらつきなどを感じる場合は、かかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。お薬手帳を持参して、「この薬を飲み始めてから、少しふらつく気がします」などと具体的に伝えることが大切です。薬の種類や量を変えることで、副作用が軽くなる場合があります。

【簡単セルフチェック】転倒リスク度を確かめてみよう

転倒リスクがどれくらいあるかを調べる評価法は多くあります。ここでは、自分で簡単にできる方法を2つ紹介します。

片足で何秒立てる?バランス能力チェック

ご自身のバランス能力がどのくらいか、簡単に調べることができます。目を開けたままの状態で、片足立ちが何秒できるかを測ってみましょう。

片足立ちの時間が、15秒以下だと転倒リスクが高いと言われています。

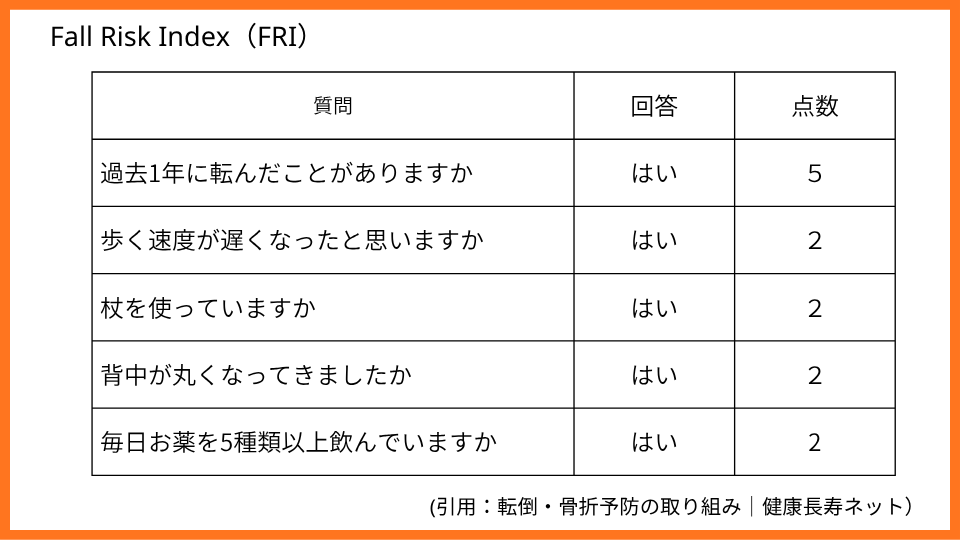

5つの質問でわかる転倒リスクチェック

質問で転倒リスクを評価する方法として、Fall Risk Index(FRI)があります。以下の生活に関する簡単な5つの質問に答えてみてください。

「はい」に該当する項目の点数を合計して、7点以上で転倒のリスクが高くなると言われています。

セルフチェックは、あくまでご自身の状態を知るための目安です。もしチェックした結果で少しでも不安に感じた場合は、一人で抱え込まず、かかりつけの医師に相談しましょう。

まとめ:将来の安心のために、今日から始める小さな一歩を

今回は、高齢期の不安の一つである「転倒」を防ぐための具体的な方法について解説しました。最後に、大切なポイントを振り返ります。

- 転倒が引き起こす危険なリスク

一度の転倒で骨折や寝たきりに繋がる危険性があります - 転びやすくなる原因は3つ

①筋力などの「身体の変化」

②病気や薬の影響

③家の中の段差などの「生活環境」 - 今日から始められる5つの対策

➀簡単な運動をする

➁家の中を整理整頓する

➂バランスの取れた食事をする

④かかとのある履物にする

➄不安なことがあれば、かかりつけ医に相談する

この記事を読んで、「自分にもできそうだ」と思える対策が一つでも見つかったなら、ぜひ今日から試してみてください。「椅子に座ったまま、もも上げを10回やってみる」「玄関の靴を片付ける」など、本当に些細なことで構いません。

今日から始める小さな一歩が、将来のご自身の健康を守ります。転倒を予防して、元気で楽しく毎日を過ごしましょう。

コメント